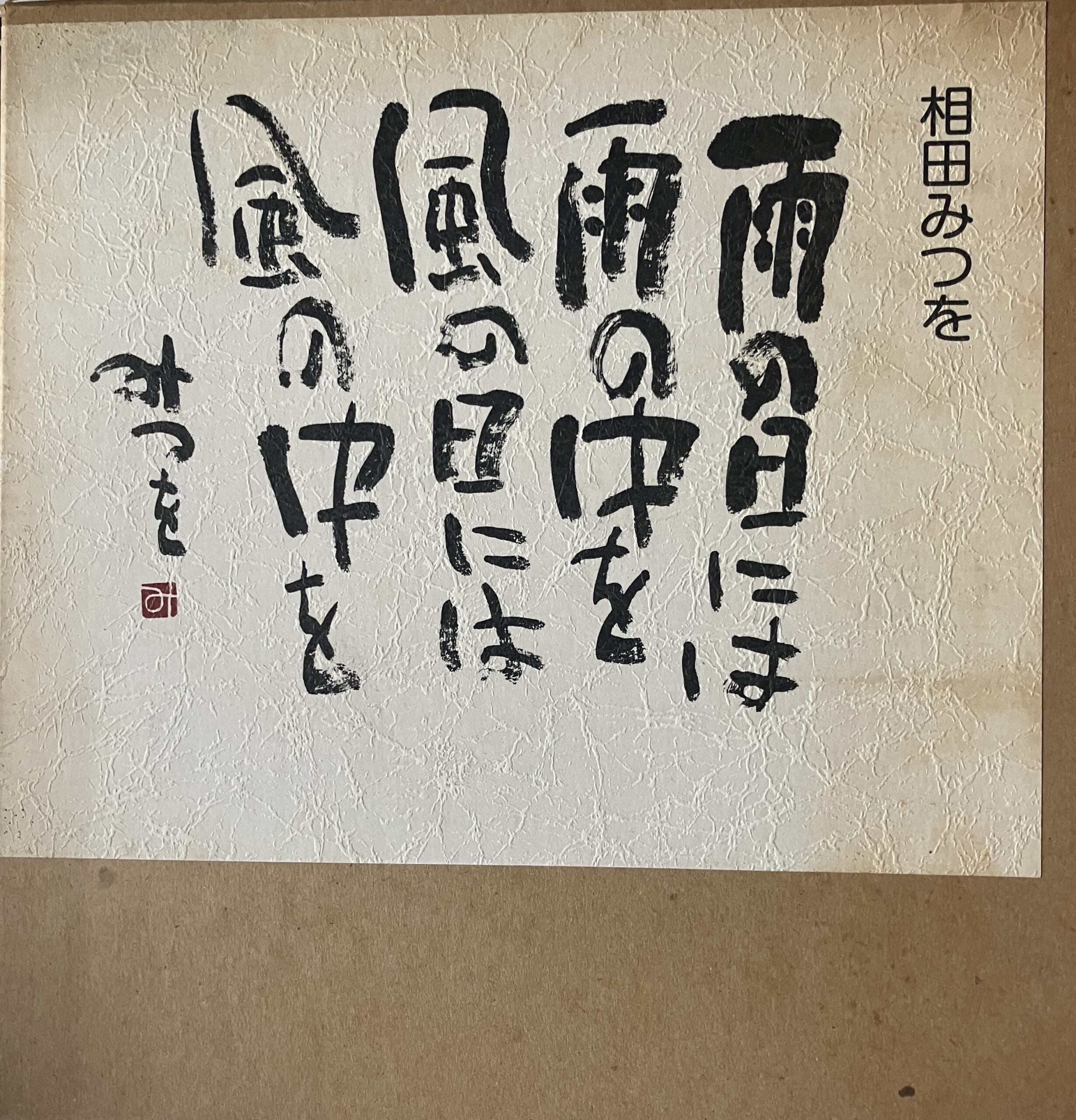

日本へ初上陸の頃、どこへ行っても相田みつをさんの歌が飾られてた

日本へ初上陸の頃、どこへ行っても相田みつをさんの歌が飾られてた

記憶では主にトイレに多かったかしら?

えかき、小川憲一豊実(おがわけんいちほうじつ)はトイレに飾られるのは大好きです、理由は毎日眺めてもらえるから

人間少なくとも日に一回はトイレを必要とするのが当たり前

えかきのつまは相田みつをさんの詩集本を何冊か買って持っている

久しぶりに部屋のかたづけをしてたら見つけました

何年か前に息子からもらった何かのお祝いにお金が入った封

アルゼンチンだったらこのお金の価値はなくなっているが、日本ではそうでもないのでうれしい限りです

いろいろ読んだ小説や本たちもなつかしく眺めました

その中にありました何冊かの相田みつをさんの詩集本

詩は案外知っているのですが、人間としての本人は知らないのである

相田一人さん、長男さんが書かれた紹介を書き写したい

多分えかきの子どもたちもこのような???を抱えていたのではと思うこの頃

人間相田みつを 相田一人書く

父のことを一言で説明するのは大変難しい

いまだにそうですが、幼い頃は特にその感がありました。

「お父さんは何をやっている人?」

人に聞かれるたびにもどかしい思いをしたものです。弟子を採るでもなく、父は文字通り筆一本で生きておりましたが、ろうけつ染やデザインも手掛けるなど、いわゆる「書家」ではありませんでした。そうかといって詩人やエッセイストというふうにもくくれません。

画家なら絵を、詩人ならば詩を見ればその人の仕事が分かる。そういう自明の理が父相田みつをには当てはまりません。

多くの人々が作品に触れ、言いようのない感動を覚えたと語っています。衝撃的ですらあったという人さえいます。ところが、相田みつをが何者であるかが分からない。

最初の作品集「にんげんだもの」の代表作に、

「その時に出逢いが人生を根底から変えられることがある よき出逢いを」があります。父亡き後、この作品に感銘したという読者の方から、詩の出典や作者を教えて欲しいという質問を受けたり、反対に相田さんの詩はどなたが「書」になさっているのですかと聞かれたり、という経験を何度もしたものです。

「誰のものでもない自分の言葉を、書という形式をかりて表現する」

それが7相田みつをの仕事でした。他人(ひと)の言葉は書きませんでした。他人の言葉にはその人自身の感動はないからです。父はそう言っておりました。この当たり前のことが理解されるのにとても時間がかかりました。あまりにも当たり前すぎたからでしょうか......

父が世に知られるのが遅かった原因の一つはそれかもしれません。..

相田みつをの言葉は、思いつきや独り、善がりの「説教」ではありません。

父には、多感な時旧制中学校時代に大変に慕っていた二人の兄を戦争で失い、自身は進学の望みを断たれ人生の途方にくれるという苛酷な体験がありました。そのためか若い頃から、生きるということについて、いのちというものについて、自分なりに真剣に考えざるを得なかったようです。それを決して頭の中だけの抽象的なものとせず、短歌や詩という具体的な形にしていったところが父らしいといえるかもしれません。

「納得のいく作品なんかひとつもないさ」

そう語る姿は今も鮮明です。とはいえ、「逢」や「道」「自分の番」などは何千枚と書いた中で父なりの結論的な作品と言えるものだと思います。

「わかってたまるかわかってたまるか足の下に踏まれてばかりいる雑草のくるしみを 陽の当たるところに出たことのない苔のかなしみを」

どんなに難しい道のりであったか、筆一本で生きていくことの凄(すざ)まじさを歯を食いしばって耐えたのでしょうか?...

父のどの作品にも、裸の人間相田みつをがいます。

「生きていて楽しいと思うことの一つそれは人間が人間と逢って人間について話をするときです」

父は生産、人間を、すなわち裸の自分を語り続け、書として作品化し続けました。それは、他人(ひと)と比べてどうのこうのという仕事ではなく、後にも先にもただ一度限りのものとして、相田みつをにしかできない仕事であったと私は思うのです。...

最後にはこの詩で締めくくっております、相田一人さん

「つまずいたっていいじゃないか にんげんだもの」

いいじゃない、いいじゃない

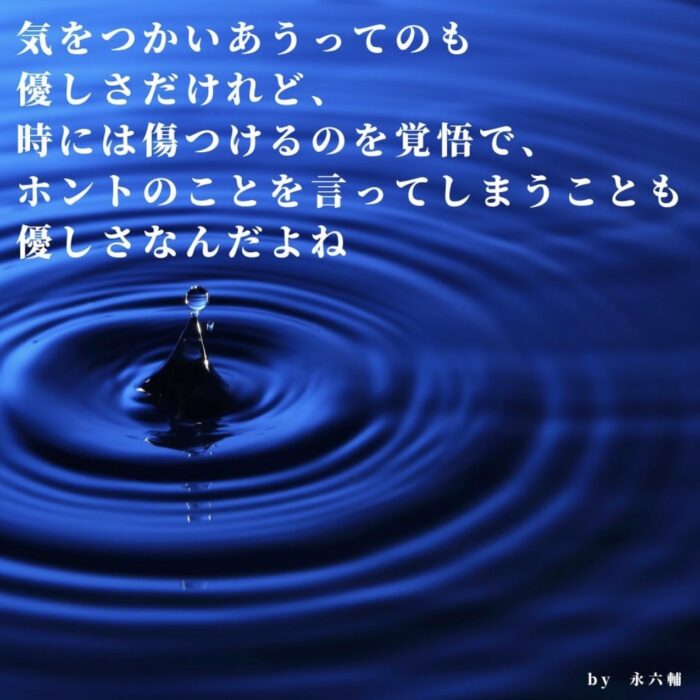

永六輔さんの福山市での講演へえかきと行ったことがある

実家がお寺で、今はもう亡き人ですが、とても話は面白く、妻にはとっても優しかったがえかきのつまの印象でした

確実にその通りだけれど、なんて難しいのでしょう特に日本ではとつくづく思うえかきのつま

小川(松ノ下)マリアイネス拝

![[..その人がその人として幸福を追求する助けをすること]が抱樸の理念](https://i0.wp.com/donkenart.com/wp-content/uploads/2025/07/houboku_006.webp?resize=150%2C150&ssl=1)